航空整體葉輪五軸數控加工仿真及參數優化研究 (下)

2016-11-21 來源:天津職業技術師范大學 作者: 盧輝

第 5 章 基于動力學仿真的切削參數優化

5.1 概述

航空整體式葉輪約70%的余料需要切除,因此如何合理選擇切削參數高效地去除余料是整體葉輪數控加工中提高生產效率的一個瓶頸問題。切削參數直接關系到零件的加工質量,刀具的壽命,生產成本。而在實際生產加工中,切削參數往往是數控工藝人員根據刀具廠商推薦或憑經驗來選取的。由此產生的直接后果是:一方面,由于缺乏理論依據,所選擇的切削參數過于保守,導致切削效率低下難以充分發揮數控機床,特別是高速數控機床的效能,造成浪費;另一方面,即使以較低的材料去除率進行切削,如果選擇的切削參數不合理,也會因顫振的發生而導致零件尺寸超差甚至對機床和刀具本身造成損害。因此,合理地選擇切削參數是實際加工生產的迫切需求。本文將在上一章得到的顫振穩定域的基礎上,進行切削參數的優化。首先基于最短切削時間對切削參數進行正交試驗設計,分析正交試驗結果,得出最短切削時間的切削參數。然后基于動力學仿真進行切削參數的優化,最終得到最佳切削參數。

5.2 基于顫振穩定域的切削參數優化

5.2.1 正交試驗方法

正交試驗是日本田口玄一在上個世紀40年代設計出來的[60]。正交試驗是在全面實驗中挑選有代表性的樣點進行來做實驗,這大大減少了實驗次數,因而在世界范圍內得到廣泛應用[61]。正交試驗設計是運用數理統計的知識,選取典型的有代表性的樣點進行實驗,對實驗結果進行極差分析和方差分析,找出最佳實驗方案。這種方法主要用于優化多因素多水平的科學實驗,能夠減少實驗次數,縮短實驗周期,降低實驗成本。

5.2.2 正交試驗設計

切削加工過程中,在保證加工質量的前提下,提高加工效率,即在穩定的切削的前提下,保證材料的最大去除率[63]。對銑削而言,材料去除率 MRR可表示為軸向切削深度 ap徑向切削寬度ae、主軸轉速n、每齒進給量f N及銑刀齒數N的函數。

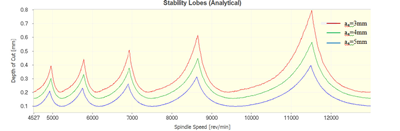

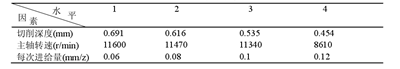

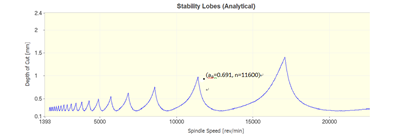

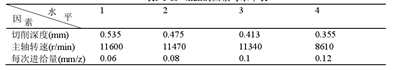

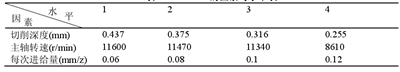

為了在較少的實驗次數下充分考慮切削寬度、切削深度、主軸轉速、每次進給量對切削時間的影響,本實驗將采用正交試驗法。在本實驗中,切削時間為實驗的指標,切削寬度、切削深度、主軸轉速、每次進給量為影響因素。根據上一章得出的穩定葉瓣圖,每個因素選取4個水平。根據加工經驗,將切削寬度選取為3mm,4mm,5mm。由切削寬度為3mm,切削寬度為4mm,切削寬度為5mm仿真得出顫振穩定域分析解如圖5-1所示。

圖 5-1 顫振穩定域

從圖中可以看出,隨著切削寬度的增加,顫振穩定域的切削深度降低。這就會影響正交實驗的設計,如果把正交實驗設計為四因素四水平的話,有很多組實驗因為超出顫振穩定域的切削深度而沒有辦進行。所以為了更好地選取出最佳的切削參數,把切削寬度不同的情況,單獨做正交實驗。就是將正交實驗設計成切削寬度為3mm,切削寬度為4mm,切削寬度為5mm三組三因素四水平的正交試驗。首先,先設計切削寬度為3mm的正交試驗,正交試驗的因素水平表如下表5-1所示。

表5-1 因素與水平表

5.2.3 參數優化結果及分析

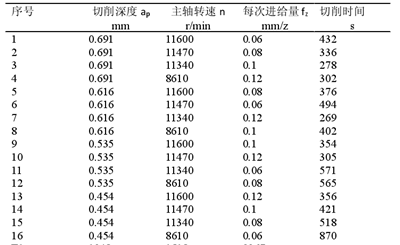

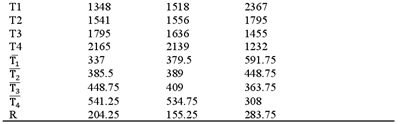

根據因素水平表中的因素和水平,選用正交表L 4 ,如表5-2所示。通過VERICUT軟件幾何仿真,可以得到每組參數的切削時間。

表5-2 用正交表安排實驗

從表5-2中的16次試驗結果看出,第7號試驗ap=0.616, n=11340, fz=0.12的切削時間最短,為269s。從正交試驗結果來看,第7號試驗是最佳切削參數方案,當由于正交試驗只是在全面實驗中做了16組試驗,最佳切削參數不一定在這16組試驗中,因此為了找出最佳方案,還需要對正交試驗結果進一步分析。表5-2中T1、T2、T3、T4這四行分別是各因素同一水平結果之和。例如,ap因素T1行列的數據1348是ap因素4個1水平實驗值的和,而ap因素4個1水平分別在第1,2,3,4號試驗,所以ap的T1=432+336+278+302=1348。ap因素的T2、T3、T4如下:

T2=376+494+269+402=1541

T3=354+305+571+565=1795

T4=356+421+518+870=2165

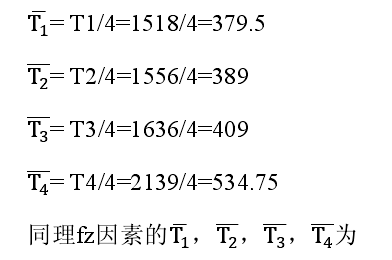

同理n因素的T1、T2、T3、T4為

T1=432+376+354+356=1518

T2=336+494+305+421=1556

T3=278+269+571+518=1636

T4=302+402+565+870=2139

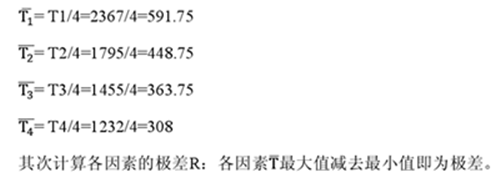

同理fz因素的T1、T2、T3、T4為

T1=432+494+571+870=2367

T2=336+376+565+518=1795

T3=278+402+354+421=1455

T4=302+269+305+356=1232

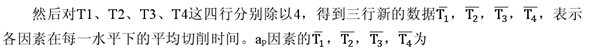

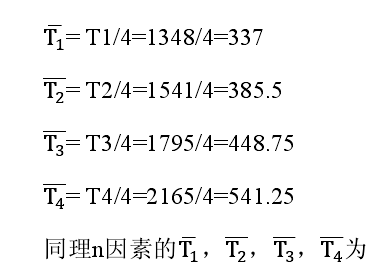

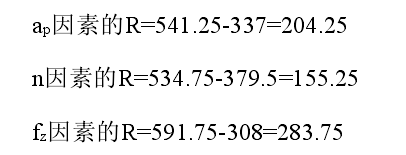

最后分析結果,分析表明極差越大的因素重要程度越高。因此,因素主次順序應為:n→ap→fz。為了直觀起見,用因素的水平變化為橫坐標,切削時間的平均值為縱坐標,畫出水平與切削時間關系圖,如圖5-2所示

圖 5-2 水平與切削時間關系圖

從上圖可以明顯看出,最佳方案是ap1,n1,fz4而正交實驗選出的最佳方案是ap2,n3,fz4。顯然,正交實驗中的16組試驗沒有ap1,n1,fz4這一方案。其是否是最佳實驗還需要驗證。通過對顫振穩定域圖分析發現,當ap=0.691, n=11600, fz=0.12時,已經超出顫振穩定域的范圍,如圖所示,說明使用這組參數進行加工時刀具會發生顫振,不是最佳方案。故當ae=3mm時,最佳的切削參數為ap=0.616, n=11340, fz=0.12。

圖 5-3 水平與切削時間關系圖

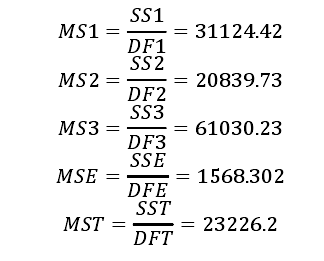

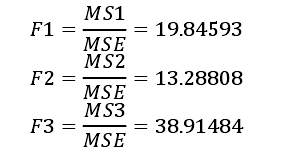

在前面進行的極差分析可以得到各因素對切削時間影響的程度,根據各因素影響切削時間最大的水平數得到最佳切削參數。極差分析計算方便,簡單易懂,因此得到廣泛應用。但是極差分析不考慮實驗誤差,任何實驗中都不可避免出現誤差,無法判斷有誤差引起的數據波動。為了解決這個問題,在正交試驗中引入方差分析。 方差分析是通過離方差平方和分解,構造F統計量,生成方差分析表,對因素效應和交互效應的顯著性作檢查[65]。方差分析可以估計試驗誤差并對其分析,給出所得結論的置信度區間,對各因素進行顯著性分析。進行方差分析的基本步驟:1)試驗數據總的偏差平方和SST;2)因素的偏差平方和;3)誤差平均方和SSE;4)自由度DF;5)均方MS;6)F值;7)顯著性概率P值;

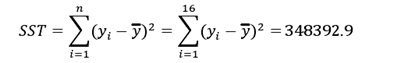

(1)試驗數據總的偏差平方和SST

其中n是正交試驗的總實驗次數,正交表的每一行代表每一次試驗得到的實驗數據,共有n個實驗數據,記為y ,y ,……,y ,本例n=16。y是n個實驗數據的平均值。

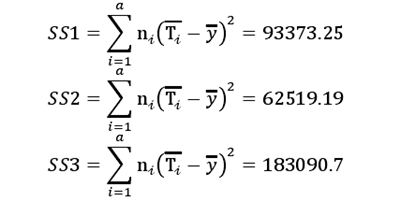

(2)因素的偏差平方和。設切削深度、主軸轉速、每齒進給量的偏差平方和分別為SS1、SS2、SS3。各因素的偏差平方和為:

(3)誤差平均方和SSE。計算誤差平方和,不考慮交互作用的一般公式:

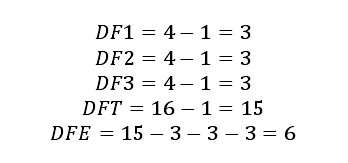

(4)自由度DF。在正交設計中,各列的自由度是水平數減1,總自由度是實驗次數減1,即

(5)均方MS。均方就是偏差平方和除以自由度,即

(6)F值。因素的均方和誤差均方差的比值F是一個統計量,即

(7)顯著性概率P值。P值可以確定兩個數據集是否存在變化程度上的不同。借助Excel表軟件來計算p值。即

從P值的結果來分析,可以看出每齒進給量的顯著性最高,其次是切削深度,最后是主軸轉速,說明每齒進給量對切削時間影響最大,其次是切削深度,最后是主軸轉速。這與前面用極差分析是一致的。 前面討論的是當ae=3mm時候的情況,下面來討論ae=4mm,ae=5mm的最優切削參數,根據穩定葉瓣圖選取表5-3、表5-4的切削參數。

表5-3 ae=4mm的因素與水平表

表 5-4 ae=5mm 的因素與水平表

同理對表5-3、表5-4做正交試驗得出,當ae=4mm時,最佳的切削參數為ap=0.475, n=11340, fz=0.12,切削時間為326s;當ae=5mm時,最佳的切削參數為ap=0.375, n=11340, fz=0.12,切削時間為450s。而當ae=3mm,ap=0.616, n=11340, fz=0.12時,切削時間為269s。從正交試驗得出的最少切削時間的加工參數是ae=3mm,ap=0.616, n=11340, fz=0.12,但實際加工中還需考慮機床的主軸功率、切削力、主軸扭矩等情況。因此,使用Cutpro9.0軟件對這三組參數進行切削過程的仿真,預測切削時的主軸功率、切削力、主軸扭矩、表面粗糙度等。

5.3 基于動力學仿真的切削參數優化

5.3.1 Cutpro9.0的動力學仿真功能

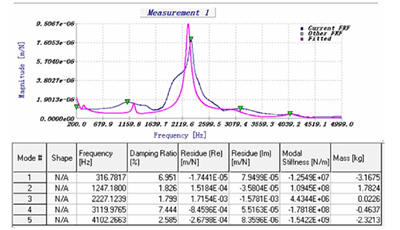

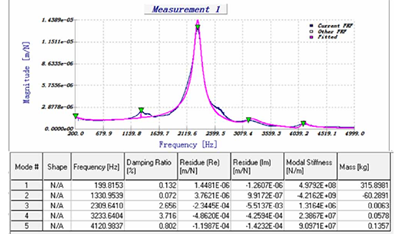

在切削過程仿真模塊中,通過設定刀具幾何形狀、加工參數、工件和刀具的動態模態參數可以模擬出X、Y、Z方向的切削力和切向切削力、在XY平面上的切削合力、切削厚度變化情況、刀具振動、工件振動、由于強迫振動和顫振引起的表面光潔度、主軸的功率和扭矩、作用于刀具上的彎矩、切削動畫等。 切削過程仿真對非線性效應比如刀具走空刀、刀具跳動、復雜的刀具幾何形狀等進行詳細檢查非常有用。切削過程仿真可以預測在考慮刀具和工件結構動態下的切削力,看看切削力是否超過機床所能承受的范圍;可以檢查顫振的情況,如果顫振非常激烈的,很容易導致刀具的折斷;可以預測切削過程中的主軸功率和扭矩,看是否超出機床最大主軸功率和扭矩的范圍;通過近似的切屑模型或形成切屑的精確運動,可以預測切削厚度變化情況;可以顯示刀具和工件在X、Y方向振動情況;通過觀察表面光潔度圖,可以預測表面光潔度的粗糙度值,看看它是否在可接受的公差內。 5.3.2 動力學仿真結果及分析 在進行切削過程仿真之前,使用Modal(模態分析模塊)通過對錘擊實驗獲得的頻響函數(FRF)進行辨識處理,得到包括固有頻率、阻尼比和剛度在內的模態參數曲線。首先點擊“NEW Analysis”,在彈出的對話框中選擇錘擊實驗獲得的頻響函數文件,選擇想要的模態參數,點擊刷新按鈕,選中的模態參數將擬合成模態參數曲線,點擊保存為.cmp格式文件。如圖5-4、圖5-5分別是D6平底銑刀X方向、Y方向的模態參數曲線。

圖 5-4 X 方向的模態參數曲線

圖 5-5 Y 方向的模態參數曲線

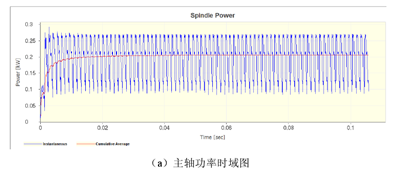

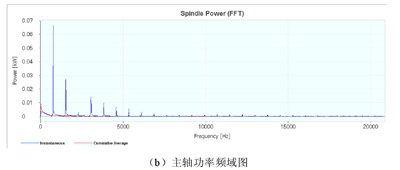

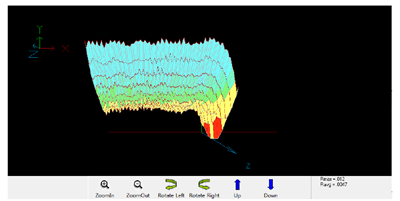

圖5-4和圖5-5中,藍色的曲線是錘擊試驗獲得的頻響函數,粉色的曲線是模態參數曲線,五個綠色的三角符號是選中的模態參數,從左到右分別對應表格中的一階模態參數,二階模態參數,三階模態參數,四階模態參數,五階模態參數。這些參數包括了固有頻率、阻尼比和模態剛度在內等參數。得到模態參數曲線后,下面進行切削過程的仿真。為了敘述方便,本文將ae=3,ap=0.616, n=11340, fz=0.12設為A參數,ae=4,ap=0.475, n=11340, fz=0.12設為B參數,ae=5,ap=0.375, n=11340, fz=0.12設為B參數。仿真具體操作步驟就不再這敘述了,通過切削仿真后得到切削參數的主軸功率、切削力、主軸扭矩、刀具振動。為了減少篇幅,本文列出A組仿真結果圖進行分析。圖5-6至5-10為A組切削參數仿真結果。

圖5-6 主軸功率仿真結果

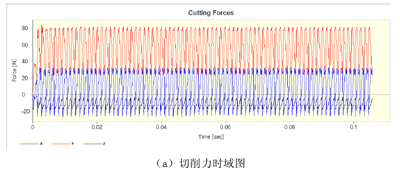

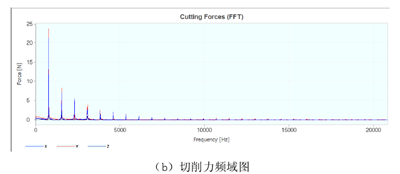

圖5-7 切削力

圖5-8 主軸彎矩時域圖

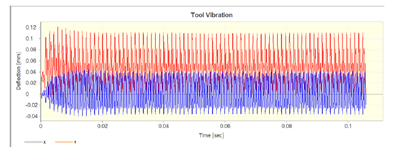

圖5-9 刀具振動時域圖

圖5-10 表面粗糙度

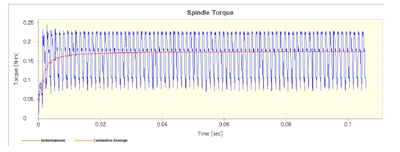

將立銑的進給方向和進給方向的法向分別定為笛卡爾坐標系的X和Y軸,Y軸方向的任何偏差將產生靜態形狀誤差。螺旋立銑刀產生的形狀誤差相當復雜[66]。如圖5-7(a)切削力時域圖所示,切削力并非常數,因為立銑刀是螺旋刃的,切削力是隨立銑刀的旋轉變化的,另外,由于螺旋槽的螺旋角的存在,也將產生沿著刀具Z軸變化的切削力[67]。因為切削力不是常數,所以主軸功率和主軸彎矩也是瞬時變化的,如圖5-6和5-8所示。順銑加工中,切削厚度是由大變小的,切削力在剛切入工件時達到最大,隨著切削刃切出離開工件,切削力逐漸減小。從圖5-7(b)切削力頻域圖可以看出切削力是符合順銑加工周期性變化規律的,這也說明切削是穩定的沒有發生顫振。如圖5-9所示,刀具振動呈現出周期性變化,并沒有發現異常,說明切削過程沒有發生顫振。圖5-10是加工表面的光潔度,看到最大值為0.012,平均值為0.0047,滿足工件加工要求。其他兩組的仿真結果如表5-4所示。

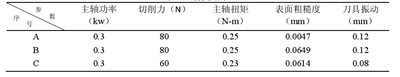

表5-4 仿真結果

從表中的仿真結果可以看出,三組切削參數的主軸功率、切削力、主軸彎矩、刀具振動差別不大,A組的表面粗糙度值與B組和C組的表面粗糙度值相差很大。由前面的正交試驗可知,A組的切削參數是切削時間最短的。所以綜合考慮本文選取A組參數進行加工。

5.4 本章小結

為了在較少的實驗次數下充分考慮切削寬度、切削深度、主軸轉速、每次進給量對切削時間的影響,本節將采用正交試驗法。首先在工藝系統顫振穩定域仿真的基礎上,以切削時間為優化目標,切削深度、主軸轉速、每齒進給量為實驗因素,設計三因素四水平的正交試驗,通過幾何仿真獲得切削時間。然后對實驗結果進行直觀分析和方差分析,得出各組的最佳切削參數。為了更好地選擇切削參數,實際加工中還需考慮機床的主軸功率、切削力、主軸扭矩等情況。因此,使用Cutpro9.0軟件對這三組參數進行切削過程的仿真,預測切削時的主軸功率、切削力、主軸扭矩、表面粗糙度,最終得出ae=3mm,ap=0.616, n=11340, fz=0.12為最佳切削參數。

第 6 章 葉輪五軸數控加工實驗驗證

本章將進行葉輪的實際加工驗證前面優化的粗加工參數,為了充分地驗證優化結果將選取兩組前面優化后的切削參數進行葉輪試切加工。第一組粗加工參數為ae=3,ap=0.691, n=11600, fz=0.12。第二組粗加工參數ae=3,ap=0.616, n=11340, fz=0.12。為了敘述方便,本文將第一組參數加工的葉片稱為第一組葉片,將第二組參數加工的葉片為第二組葉片。

6.1 實驗準備

6.1.1 葉輪毛坯的準備

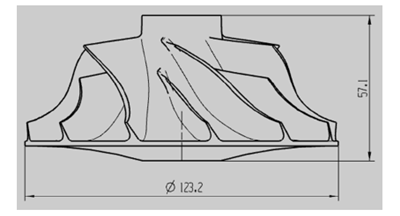

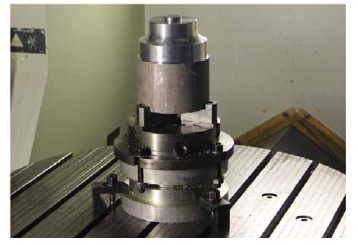

本文研究的航空整體葉輪總高度為57.1mm,直徑為Φ123.2mm,如圖6-1所示。結合實驗室的實際情況,將采用三爪卡盤進行裝夾。為了避免加工中主軸與工作臺的碰撞,將葉輪的毛坯定為直徑為Φ130mm,高度為160mm的棒料。首先使用數控車進行加工棒料得到葉輪的毛坯,使用三爪卡盤裝夾在機床上如圖6-2所示。

圖6-1 葉輪的整體尺寸

圖6-2 葉輪的裝夾方案

6.1.2 葉輪數控程序的編制

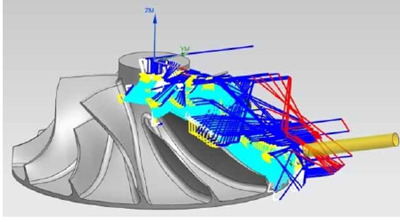

為了提高葉輪的加工效率,本文選擇3+2定軸加工方法進行葉輪的粗加工。創建葉輪粗加工的操作過程:首先定義加工坐標系、加工毛坯,創建加工刀具,打開型腔銑加工策略,按照前面優化出來的加工參數進行設置,切削寬度為3mm,切削深度為0.616mm,主軸轉速為11340r/min,每齒進給量為0.12 mm/z,生成如圖6-3的葉輪粗加工刀具軌跡。同理設置另一組參數的粗加工和精加工刀具軌跡。

圖6-3 葉輪加工刀具軌跡

6.2 實驗結果分析

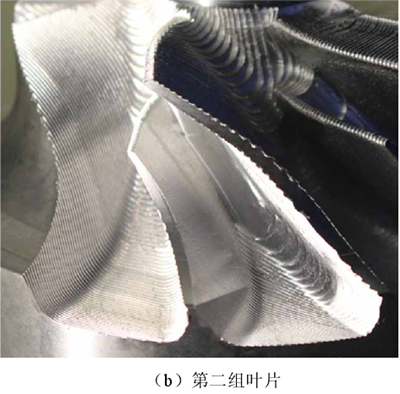

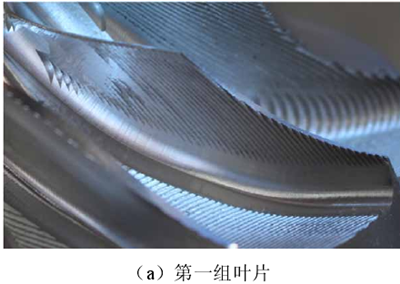

將編制好的數控程序傳輸到五軸機床,裝夾刀具,設置工件坐標系,開始加工葉輪。加工過程中主要觀察刀具是否與夾具等發生干涉。加工過程如圖,通過觀察加工過程,發現刀具與夾具,主軸與工作臺等并沒有發生干涉,與上一章VERICUT仿真結果一樣。這說明本文構建的VERICUT能夠準確檢查機床干涉問題。如圖6-4所示第一組切削參數得到的粗加工結果,和使用第二組切削參數粗加工后的零件。

圖6-4 葉輪粗加工

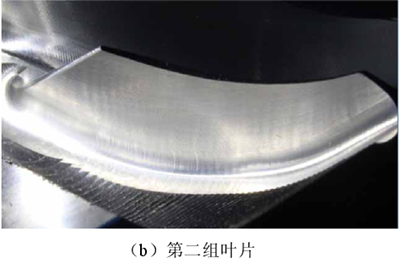

第一組參數的切削時間為10min,第二參數的切削時間為15min。實際的切削時間和前面預測的切削結果一樣。下面進行葉輪精加工。為了敘述方便,本文將第一組精加工得到的圖6-5是兩組精加工后得到的葉

圖6-5 精加工后的葉片

從圖6-5中發現,第一組葉片的背面在精加工完之后還殘留粗加工的刀痕,說明第一組葉片粗加工階段發生過切現象,第二組葉片的背面是精加工完成后得到光潔的表面,說明第二組葉片粗加工時沒有發生過切情況。這是因為第一組切削參數的進給速度太快,而葉片與葉片間的流道狹窄,機床運動軸速度過快而導致過切。兩組的葉片正面都沒有發生粗加工過切現象。

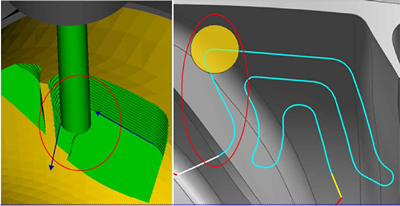

圖6-6 葉片過切處刀路軌跡

通過VERICUT仿真查看過葉片過切處的情況,如圖6-6所示,在紅色圈內是葉片發生過切處的刀路軌跡,藍色箭頭是刀具的走刀方向。從圖中可以看到刀具是從右向左切削,經過一個角度為銳角的拐角。而第一組的進給速度為5443mm/min,快速通過拐角位置時,由于速度越快刀具受到的離心力越大,同時拐角的角度為銳角,導致刀具變向急劇,從而導致過切現象。而第二組的進給速度為2000 mm/min,切削經過拐角處的速度比較慢,受到的離心力小,因而葉片沒有發生過切現象。

6.3 本章小結

本節使用兩組前面優化的切削參數,進行葉輪的切削加工。通過觀察切削過程,并沒有發現機床主軸與夾具、工作臺等發生干涉,從而驗證了本文建立的VERICUT數控仿真環境是可行的。葉輪加工完成后,得到第一組粗加工的切削時間比第二組粗加工切削時間短,但是第一組的粗加工發生了過切現象,第二組粗加工沒有發生過切情況。這與前面切削參數優化分析結果一致。

第 7 章 結論與展望

7.1 結論

本文以航空整體葉輪為研究對象,首先獲取葉輪加工的顫振穩定域,然后基于動力學仿真進行切削參數優化。最后在VERICUT軟件中建立葉輪加工仿真環境,并進行實驗驗證優化后的切削參數和建立的葉輪仿真環境。得出以下結論:

1.在 VERICUT環境下建立虛擬的數控機床實體、控制系統、刀庫、坐標系統等,創建數控仿真環境,實現針對具體工藝系統的幾何仿真,同時,總結出幾點利用VERICUT軟件進行虛擬數控機床建模的關鍵技術。通過實驗驗證VERICUT數控仿真環境有效檢查機床主軸、刀具與工作臺、夾具之間碰撞。

2.針對海德漢i TNC530數控系統的傾斜加工面功能,通過對CLSF刀位軌跡進行齊次變換運算,提出了機床運動坐標的數控程序后處理算法。使用UG NX8.5/Post Builder編寫后處理文件。通過實例驗證表明該后處理算法能夠實現在傾斜面加工上輸出圓弧插補,大大提高葉輪加工效率。

3.采用力傳感器和加速度傳感器,通過錘擊實驗來獲取機床-刀具和機床-工件的頻響函數。然后采用Cutpro9.0的動力學仿真功能,在給定的徑向切削深度(切寬)條件下,進行顫振穩定域仿真,獲得表征主軸轉速和軸向切深關系穩定域葉瓣圖,為后續幾何仿真和動力學仿真的切削參數優化奠定基礎。

4.在工藝系統顫振穩定域的基礎上,以切削時間為優化目標,切削深度、主軸轉速、每齒進給量為實驗因素,設計三因素四水平的正交試驗,通過幾何仿真獲得切削時間。根據極差分析和方差分析,得出三組較短切削時間的加工參數。對初步優化得到的三組切削參數進一步進行動力學仿真,根據仿真結果確定最優工藝參數。通過葉輪實際切削加工發現,優化后的加工參數能夠縮短加工時間,且不發生顫振。

7.2 展望

本文對航空整體葉輪進行五軸數控加工仿真及參數優化研究。由于葉輪加工仿真及參數優化涉及學科廣泛,本文只是做了一些初步研究,仍有很多不足。有待進一步研究的幾個方面:

1.本文研究的葉輪流道比較狹窄,刀具軌跡的直線段距離比較短,實際加工中機床運動軸頻頻減速加速或突然變向,未能考慮運動軸在加速減速或突然變向給機床帶來額外的振動。

2.本文主要研究了立銑刀定軸加工葉輪的情況,沒有對球頭銑刀五軸聯動加工葉輪這種情況做研究,而且本文主要考慮了機床-刀具的動態特性,沒有考慮到機床-工件的動態特性。

3.今后的研究,應該在優化五軸機床的刀具軌跡和刀軸干涉的基礎上,以最小表面粗糙度為目的優化切削參數。

投稿箱:

如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com

如果您有機床行業、企業相關新聞稿件發表,或進行資訊合作,歡迎聯系本網編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com

更多本專題新聞

專題點擊前十

| 更多